この会は昨年の5月にスタートし、教育に関わる認定インストラクターが一年間、毎月集まってきました。教員、養護教諭、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーとして学校現場に身を置く中で、子どもたちの困り感を肌身で感じ、よりよい支援の方法としてタッピングタッチを現場に導入する方法を探って来ました。

この会は昨年の5月にスタートし、教育に関わる認定インストラクターが一年間、毎月集まってきました。教員、養護教諭、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーとして学校現場に身を置く中で、子どもたちの困り感を肌身で感じ、よりよい支援の方法としてタッピングタッチを現場に導入する方法を探って来ました。

スクールカウンセラーが使える研修プログラム、教育委員会や管理職にアピールする指導案、そして実際教師に使ってもらえる授業案など、色々な話を積み重ねてきています。

今年は一音さんからの提案を受けて、この会の活動を9月11日(日)に日本心理臨床学会でオンライン自主シンポジウム(下記予定)という場を設けて発表することに。多くの臨床心理士さんたちにアピールできる場ですので、楽しみです。

2022年9月11日(日)10:00~11:00 (予定)

タイトル「タッピングタッチを用いた心理教育・心の授業 ~学校における子どもたちの心身のケアとクラスの関係作り~」

企画・司会・指定討論者:中川一郎

話題提供者:角田圭子・伊藤美知代・藤瀬典子・富田寛・石田有紀・中川祥子

**************************************

さて、5月の会は5月26日(木)20:00~21:30に、開催されました。以下、報告です。

【参加者】7名

【近況報告】

・対面での研修会や、2年ぶりに対面でのタッピングタッチの会などができるようになった。

・勤務校では、運動会はやったもののコロナ患者がまだまだ収まらず、教員のやりくりが大変。

・学校でタッピングタッチを行った。眠れないといっていた子がリラックスで きたといった。

きたといった。

・教委指導主幹や校長先生ににタッピングタッチの指導案を手渡した。

・年末年始、年度末と非常に忙しかった。クラスの障害のある子がタッピングタッチに興味をもってくれている。

【5ステップ腕だけ散歩】Iさんのガイドで(すご~くよかったです)

【学級活動の指導案の様式について検討】

・I.Mさんより今回の指導案について

⓵特別活動の学級会活動指導案にした。

⓶授業を3時間扱いとし、「腕だけ散歩」を導入。

③今後学級活動の指導案を書くときに必要な項目を挙げた。枠として使ってほしい。

④<児童の実態>は、学校・学級に即した記述に変更するほうが望ましい。

⑤今回の<児童の実態>は、SCから見た発達的な視点のものになっている。

⑥1.5時間+1.5時間がよいと思うが可能か → 担任との話し合い等で可能

・今回の指導案は3時間扱いであること、腕だけ散歩が入っていることがよい。3時間扱いで1週間に1回の授業とすれば、その合間に担任からの「やってみた?」「やってみようか」などの働きかけを行うことができる。また教師と児童のコミュニケーションツールとして使うこともできる。

・SCだけでこの授業を行うのはむずかしい。

→ 担任との話し合いのもとでT1,T2と役割分担をして行う。

→ パワーポイントを使ってもっと細かいシナリオがあるとやりやすい。そうすると同じ授業が多くできる。

・指導案は、教育委員会などに対して提案をしていくときに使ってはどうか。

・提案:今回の指導案をもとにパワーポイントの原案を作り、それ にリフをつける。

・日心臨学会でのシンポジウムでは、この活動の取り組みを発表しては、どうか。シンポジウム後のことも考えておく必要がある。

・SCの研修会や教員の研修会で多くの人にタッピングタッチを知ってもらっておく必要がある。

※ 次回:6月23日(木)20:00~21:30 学校で使うTTに興味のある認定インストラクターが参加可能です。

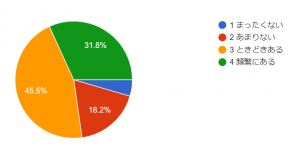

*「嫌な気分から逃れようとしたり、紛らわそうとして、ついインターネット・ゲームをすることがある」の回答:「頻繁にある」または「ときどきある」 77.3%

*「嫌な気分から逃れようとしたり、紛らわそうとして、ついインターネット・ゲームをすることがある」の回答:「頻繁にある」または「ときどきある」 77.3%

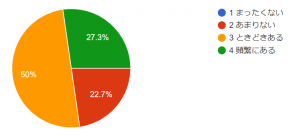

*「インターネット・ゲームに熱中し、他のことをし

*「インターネット・ゲームに熱中し、他のことをし